Nello scenario delle teorie logiche e linguistiche del Novecento occupa un posto di grande rilievo la concezione scientifica del mondo del Neopositivismo che, si muove al di là del Positivismo. Da un lato fa riferimento all’esperienza, dall’altro intende compiere un’analisi del linguaggio scientifico, rendendolo più rigoroso e coerente e depurandolo da ogni residuo metafisico. Il nucleo costitutivo della filosofia e delle scienze è il linguaggio. La filosofia si identifica con una critica del linguaggio.

Non è quindi un insieme di conoscenze, ma un insieme di operazioni, di atti, legati alla determinazione del senso delle proposizioni scientifiche. In quanto tale, è logica della scienza. Decisivo in tal senso è stato il contributo di Wittgenstein con il Tractatus logico-philosophicum.

IL PRIMO E IL SECONDO WITTGENSTEIN

Alla base dell’analisi del linguaggio di Wittgenstein c’è la ricerca delle condizioni in base alle quali il linguaggio è dotato di senso. Nella sua opera il “Tractatus”, il pensiero viene identificato come il linguaggio poiché, è tramite il linguaggio che si esprime il pensiero ed è la perfetta rappresentazione della realtà. Ciò avviene attraverso l’elaborazione della teoria raffigurativa del linguaggio. Tra il linguaggio e il mondo esiste un isoformismo strutturale e, se il mondo è inteso come la totalità dei fatti, il linguaggio diventa una totalità di proposizioni che significano i fatti. Ad ogni fatto, ossia ad ogni elemento, corrisponde una parola che lo designa, ossia un elemento del linguaggio. Si ha dunque una versione realistica, si può parlare solo di ciò che costituisce un fatto, di conseguenza, non si può esprimere, quindi non si può pensare, niente di tutto ciò che esula dai fatti. Tutte le riflessioni filosofiche che si è posta la filosofia negli ultimi anni sono da eliminare poiché sono generate da un utilizzo non corretto del linguaggio. Il linguaggio ha la funzione di descrivere i fatti e la maggior parte delle affermazioni linguistiche si pongono al di fuori dei fatti del mondo descrittivo.

Dopo la pubblicazione del Tractatus, Wittgenstein trascorre un periodo di silenzio insegnando nelle scuole elementari dei villaggi austriaci e, il contatto con la lingua “reale dei bambini”, lo portò nel 1929 ad elaborare una nuova tesi, una nuova prospettiva filosofica nell’opera “Ricerche filosofiche” dove, focalizzandosi nell’ambito della vita quotidiana e sull’esperienza della vita sociale si passa da un linguaggio logico ad un linguaggio comune, quotidiano. Il linguaggio non è più perfetto, esiste una molteplicità di pratiche linguistiche, ad esempio il “linguaggio figurativo”, in esso non si denomina nulla, come nelle preghiere e nelle esclamazioni.

Dunque, Wittgenstein, si allontana dalle soluzioni del Tractatus ripudiando la teoria del linguaggio dotato di essenza logica, la comprensione del linguaggio risiede nel modo in cui esso viene utilizzato nei diversi ambiti della vita quotidiana. Il modo in cui una frase viene utilizzata permette di coglierne il senso. I modi d’uso del linguaggio vengono chiamati dal Wittgenstein “giochi linguistici”. Si perde dunque la distinzione tra sintassi (l’insieme delle regole grammaticali che governano la composizione delle parole che danno luogo a una proposizione vera, avente un contenuto informativo) e la semantica (che studia invece le condizioni di verità delle proposizioni, le informazioni che esse contengono, comunicano). Il linguaggio non è più qualcosa di imperfetto che necessita di essere governato da regole esatte, ma è un linguaggio più ricco di possibilità espressive, i suoi difetti ora appaiono virtù. Il compito della filosofia rimane sempre quello di descrivere il linguaggio ma non deve più far riferimento al linguaggio perfetto delle Scienze Naturali ma a quello molteplice della quotidianità, deve quindi analizzare gli infiniti modi di usare linguaggio.

LA NASCITA DELLA FILOSOFIA ANALITICA, RYLE E AUSTIN

La svolta linguistica di Wittgenstein favorirà notevoli sviluppi teorici per quella che concerne la cosiddetta “filosofia analitica”. La filosofia analitica ha il compito di ricerca e chiarificazione concettuale, essa non si occupa del significato dei termini ossia della corrispondenza dei termini linguistici con la realtà ma del loro uso e della correttezza del loro impiego secondo le regole del sistema linguistico di cui esse fanno parte. Da qui le teorie di Gilbert Ryle che, con le sue “mappe logiche”, cioè un sistema di regole attraverso le quali poter determinare la correttezza o l’erroneità della proposizione, pone l’attenzione su quelle che sono state le logiche del passato per cui un concetto veniva assegnato ad una categoria diversa da quella alla quale il concetto effettivamente appartenesse. Con John Langshow Austin invece l’attenzione si pone nell’individuare nel linguaggio, non solo le parole e i nessi logici ma anche le cose a cui le parole stesse si riferiscono come al loro significato. Egli afferma che bisogna valorizzare il carattere operativo del linguaggio non solo quello descrittivo, infatti il linguaggio ha la funzione “performativa” legata all’azione e all’esecuzione di azioni. Da questo punto di vista se gli enunciati constativi, constatano i fatti, gli enunciati performativi compiono azioni che non sono vere o false ma efficaci o inefficaci. Da qui la nascita della teoria degli “atti linguistici” secondo la quale ogni espressione linguistica è un atto e ci sono tre aspetti di un atto, tre generi di forza:

- forza locutiva: attraverso la quale si dice qualcosa che ha significato

- forza illocutiva: atto di dire qualcosa

- forza perlocutiva: l’atto provocato per il fatto di dire qualcosa, con quest’atto si mettono in evidenza gli effetti che l’atto linguistico ha determinato nell’interlocutore.

Affinché l’atto linguistico raggiunga il suo scopo devono essere presenti le cosiddette “condizioni di felicità” dove con il termine felicità si intende il conseguimento del fine dell’atto linguistico. Affinché il proferimento (l’espressione) risulti appropriato è necessario che sia presente, dal punto di vista pragmatico, una precondizione, la cosiddetta presupposizione, riguardante il contesto del proferimento. Ad esempio, se io dico “La dichiaro dottore in filosofia” la presupposizione è che sia in corso una seduta di laurea, che io sia il presidente della commissione e che la persona alla quale mi rivolgo sia uno studente. Di fatti, al di fuori di tale contesto, l’atto risulterebbe inappropriato e non si verificherebbe la condizione di felicità dell’atto. Le presupposizioni pragmatiche come l’esempio appena citato, sono state studiate, prevalentemente, da Austin, Grice e Stalnaker mentre, le presupposizioni semantiche da Frege, Russel e Strawson.

IL PENSIERO DI FREGE

La formulazione della definizione di presupposizione semantica è riconducibile al lavoro svolto da Frege nel 1892 all’interno della sua opera “Sinn und Bedeutung” nella quale egli introduce il tema delle preposizioni in relazione alla sua concezione di linguaggio.

Le espressioni linguistiche rilevanti per la semantica possono essere ripartite in tre classi:

1) i termini singolari (nomi propri come “Giovanni”, “Giulio Cesare”, “il Tevere”, e descrizioni come “il più giovane fra gli zii di Mario”, “l’autore dei Promessi Sposi” etc.

2) i predicati (“essere alto quasi due metri”, “essere calvo”, “essere il fratello di Maria”);

3) gli enunciati (“il fratello di Maria è calvo” etc.).[1]

Secondo Frege ciascuna di queste espressioni ha un senso oltre ad un significato, e il senso è un modo di presentazione del significato.

Dunque, ci sono due dimensioni del significato che vanno tenute distinte, il “senso” e il “riferimento”

Che cosa siano il senso e il riferimento di un’espressione linguistica dipende dal tipo di espressione linguistica. Prendiamo, ad esempio, il caso dei cosiddetti termini singolari (ovvero i nomi propri e le descrizioni definite come “il professore di matematica”): il riferimento del termine singolare “il professore di matematica” sarà il professore di matematica, ossia l’individuo a cui l’espressione fa riferimento. Il senso invece è il modo in cui l’oggetto di riferimento viene presentato, si può parlare del professore di matematica chiamandolo “il professore di matematica”, ma anche chiamandolo per nome “Mario Rossi”. Uno stesso individuo, ma diversi modi di “presentarlo”, diversi modi per denotarlo.

Frege introdusse la distinzione tra senso e riferimento per uno scopo ben preciso. Nell’articolo del 1892 si era proposto, infatti, di indagare sulla nozione di identità, cercando di comprendere per quale ragione gli enunciati della forma ‘a = a’ avessero un diverso valore informativo rispetto a quelli della forma ‘a = b’. Facendo riferimento all’esempio precedente, l’enunciato “Mario è Mario” non ci dà molte informazioni; invece “Mario è il professore di matematica” ci dice qualcosa di più specifico. A cosa è dovuto ciò e come lo si può spiegare? ‘Mario’ e ‘il professore di matematica’ si riferiscono allo stesso individuo, ma allora perché il secondo enunciato ci dà più informazioni del primo?

Frege notò che nel primo caso si trattava di una semplice affermazione di identità tra un oggetto con sé stesso. Nel secondo caso invece si aveva un incremento nella conoscenza del parlante, poiché si utilizzavano due nomi apparentemente distinti per riferirsi a un unico individuo nel mondo. Il motivo della differenza nel valore informativo poteva essere spiegato ricorrendo alla nozione di senso e distinguendola da quella di riferimento:

«Se abbiamo trovato che in generale è diverso il valore conoscitivo di “a = a” e “a = b”, questo dipende dal fatto che, per il valore conoscitivo, il senso dell’enunciato, cioè il pensiero in esso espresso, è non meno rilevante del suo riferimento, cioè del suo valore di verità. […] il senso di “b” può essere diverso dal senso di “a”, e anche il pensiero espresso in “a = b” può essere diverso da quello espresso in “a = a”: i due enunciati non avranno allora lo stesso valore conoscitivo.»[2] (Frege [1892])

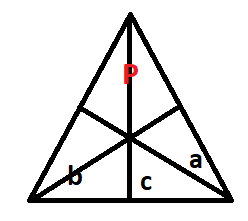

Per spiegare la distinzione tra senso e riferimento, Frege utilizza un esempio geometrico. Un termine singolare è un termine che denota un singolo oggetto. Secondo questo teorema tre mediane di un triangolo si intersecano in un punto P. Tale punto P può essere definito da diversi termini singolari:

- P è il punto d’incontro tra a, b e c

- P è il punto d’incontro tra a e b

- P è il punto d’incontro tra b e c

- P è il punto d’incontro tra a e c

Il senso è il “contenuto concettuale” dei termini e il riferimento è l’oggetto designato dal termine.

Tutti i termini singolari si riferiscono al punto P, quindi hanno lo stesso riferimento ma essi sono concettualmente differenti, si può intendere il senso di “punto di incontro tra a e b” o “punto di incontro tra “b e c” senza sapere che essi si riferiscono al medesimo punto P.

IL PRINCIPIO DI COMPOSIZIONALITA’

Tale principio stabilisce che il senso di una proposizione è il pensiero espresso da essa, ossia il contenuto che essa veicola e questo è dato dal senso dei singoli termini e da come essi si combinano nella proposizione.

Frege con il termine “pensiero” intende non l’atto soggettivo del pensare, ma il suo contenuto oggettivo. Egli sostiene inoltre che è in primo luogo il pensiero ad essere vero o falso, mentre l’enunciato corrispondente è vero o falso solo in modo derivato.

Se un enunciato è formato da parole prive di significato anche se dotate di un senso, esso esprime un pensiero, ma non è né vero né falso. Ecco un esempio: “Ulisse fu sbarcato su Itaca mentre dormiva profondamente”. Se il termine “Ulisse” è privo di significato (e cioè se non è mai esistito l’individuo per cui questo nome dovrebbe esserne il nome), l’enunciato in questione, pur esprimendo un pensiero, non può essere né vero né falso. Tuttavia, se supponiamo che una persona “X” affermi che tale proposizione sia vera, vuol dire che “X” presuppone che ci siano le condizioni per cui la proposizione possa essere vera e quindi presuppone che Ulisse esistette veramente. La presupposizione non è riferita alla proposizione in quanto atto linguistico ma alla nozione di affermazione.

Se una proposizione ha al suo interno dei connettivi come (e, o, non), quindi si tratta di proposizioni composte, la teoria di Frege funziona. Nella frase “Piove e tira vento”, il senso della frase dipenda da “piove”, “tira vento” e dal mondo in cui la “e” agisce sulle frasi che combina, tale proposizione è vera solo se entrambe le proposizioni congiunte dalla “e” sono vere.

Nei discorsi indiretti, quindi nelle proposizioni al cui interno ci sono altre proposizioni introdotte da “che” seguite da verbi quali “credere, pensare, dubitare” la teoria di Frege incontra delle difficoltà.

Nella frase, “Copernico credeva che le traiettorie dei pianeti fossero cerchi”, il valore di verità della proposizione non dipende dalla sotto-proposizione, si tratta infatti di una proposizione storicamente vera ed essa rimane tale sia che i pianeti fossero cerchi che altrimenti, risulta dunque non realizzato il principio di composizionalità rispetto ai riferimenti. Non vale inoltre il principio di sostituibilità secondo il quale sostituendo parti con uguale denotazione, la denotazione del tutto non cambia. Allo stesso modo sostituendo parti con uguale senso, il senso del tutto non cambia. Frege tenta di risolvere tale problema dicendo che nei contesti enunciativi indiretti la denotazione dell’enunciato incassato non è quella consueta, ossia il suo valore di verità, ma il suo senso usuale (pensiero espresso), che Frege chiama denotazione indiretta. Secondo questo ragionamento per fare valere il principio di sostituibilità bisogna quindi sostituire un enunciato con lo stesso senso e non con la stessa denotazione.

IL PENSIERO DI RUSSEL E STRAWSON

Russel respinge l’idea di Frege della presupposizione e, nell’articolo “On denoting”, propone la teoria delle descrizioni definite, la cui tesi centrale è che il ruolo di un nome proprio o la descrizione a cui può essere ridotto, non presuppone l’esistenza dell’individuo denotato, così ogni enunciato del linguaggio avrebbe sempre un definito valore di verità, persino quello contenente espressioni prive di riferimento.

“I sintagmi non hanno un significato in sé stessi, ma ogni proposizione nella cui espressione verbale essi occorrono ha un significato”[3]

“Consideriamo un enunciato come “Il re di Francia è calvo”. Come è noto, la Francia è una repubblica, pertanto la descrizione definita “il re di Francia” non ha denotazione. Frege direbbe che la descrizione definita non ha significato e che l’enunciato che la contiene non ha significato, non ha cioè un valore di verità, tuttavia, possiamo comprendere sia la descrizione definita sia l’enunciato che la contiene. Per Frege, la ragione è che la descrizione definita ha un senso e l’enunciato che la contiene esprime un pensiero. Quindi noi possiamo afferrare il pensiero espresso dall’enunciato anche se l’enunciato non ha significato, anche se non ha un valore di verità.

Russell sostiene invece che l’enunciato “il re di Francia è calvo” esprime una proposizione e ha un valore di verità (il falso) anche se non esiste un re di Francia. La proposizione rende conto del significato dell’enunciato e quindi diventa irrilevante la dimensione del “senso” di Frege. E lo stesso succede quando utilizziamo nomi propri privi di denotazione come se fossero descrizioni definite. Si consideri ad esempio il nome proprio “Omero” di cui è sensato domandarsi se sia mai esistito. Russell scrive che utilizziamo “Omero” come l’abbreviazione di una descrizione definita come “l’autore dell’Iliade e dell’Odissea”. E se non abbiamo bisogno di postulare un senso per gli enunciati che contengono descrizioni definite non ne abbiamo bisogno neanche per gli enunciati che contengono nomi propri usati come abbreviazioni di descrizioni definite.”[4]

Strawson ha un’opinione diversa e accusa Russell nell’articolo On Referring, di aver confuso i livelli degli enunciati con quello delle enunciazioni. Bisogna distinguere tra:

- Denotazione, ossia la relazione tra l’espressione e l’oggetto che questa espressione convenzionalmente designa;

- Riferimento, ossia la relazione tra l’espressione e l’oggetto che questa espressione designa in un particolare contesto d’uso.

Il problema della verità/falsità si deve porre soltanto in relazione al livello delle enunciazioni, perché un enunciato di per sé non è né vero né falso.

Strawson attacca il valore del terzo escluso risalente ad Aristotele per cui “ogni proposizione munita di senso è vera oppure falsa e tertium non datur” (una terza cosa non è data), perché molte proposizioni hanno delle presupposizioni che quando non sono soddisfatte rendono la proposizione né vera, né falsa.

Nell’articolo “On referring” Strawson cerca di dare una risposta dunque alla teoria del riferimento, cercando di spiegare in che modo le parole si riferiscono alle cose. I punti di polemica con le concezioni precedenti di Frege e Russell sono due in particolare:

Il primo è il seguente. Il presupposto della teoria di Russell è che le espressioni referenziali (nomi o descrizioni definite) si riferiscono alle cose in virtù del loro significato. Un enunciato perciò è vero o falso in funzione del significato delle espressioni che lo compongono. Si tratta di una posizione ovvia e quasi ingenua.

Strawson attacca questa posizione con un argomento semplice ed efficace, ormai diventato quasi un luogo comune, distinguendo tra livello enunciativo e livello assertivo. Il primo livello si limita a porre il contenuto semantico, il secondo livello è pragmatico e contestuale, facendo riferimento a chi parla, in quali condizioni, in quale contesto spazio-temporale. Questa distinzione vale sia per le espressioni che per le frasi.

Consideriamo il caso di una espressione, come ‘il re di Francia’: a livello enunciativo essa esprime un significato determinato; a livello assertivo, cioè considerando il suo uso in una cornice o in contesto differenti, essa assumerà un riferimento diverso (ad esempio, ‘Luigi XVI’ se siamo alla vigilia della Rivoluzione Francese, oppure ‘Francesco I’ se siamo nel ‘500). Analogo discorso vale per una frase, come il ‘Il presidente del consiglio è un ladro’: a livello solo enunciativo ha un significato determinato e costante; invece, a livello assertivo, è vera o falsa a seconda del contesto spazio-temporale in cui viene usata.

“Strawson quindi distingue tra due livelli espressivi (enunciativo/assertivo) e tra due funzioni di un’espressione e di una frase: quella di significare e quella di riferirsi (per un’espressione) o di essere vera o falsa (per una frase). Nelle parole di Strawson: “Il significato è una funzione dell’espressione o della frase; la denotazione o il riferimento, e la verità o falsità, sono funzioni dell’uso di una frase o espressione” (“On Referring”, Mind, 1950). La risposta alla domanda iniziale è dunque questa: le parole, espressioni o frasi, si riferiscono alle cose in funzione del contesto del loro uso.

Il secondo aspetto di polemica riguarda l’asserzione di esistenza che, secondo Russell, sarebbe implicita in una descrizione definita. Russell analizza la frase “Il re di Francia è calvo” nella forma “esiste x, che è unico, che è re di Francia e che è calvo”: la frase, così analizzata, può essere o vera o falsa, ed in questo momento è falsa, perché non esiste nessun re di Francia. Per Strawson, invece, la descrizione definita non asserisce l’esistenza di una x, ma la presuppone: solo nel caso in cui la presupposizione sia soddisfatta, allora la frase potrà essere o vera o falsa, altrimenti il suo valore di verità rimarrà indeterminato.”[5]

Dunque, la pretesa di Russell di assegnare un valore di verità ad ogni enunciato risulta essere un errore.

Riferimenti

[1] https://ontologismi.wordpress.com/2017/06/02/frege/

[2] https://linguaggionaturale.wordpress.com/2011/06/17/frege-senso-significato-sinn-bedeutung/

[3] On Denoting p.2

[4] http://www.filosofia.unimi.it/paganini/Russell%20e%20le%20descrizioni.pdf

[5] http://www.filosofia.unimi.it/paganini/Russell%20e%20le%20descrizioni.pdf

M.De Bartolomeo, V.Magni “Elementi di Filosofia”, Atlas, 2002

M.De Bartolomeo, V. Magni, “Filosofia greca e filosofia romana”, Atlas, 2001